IPCC第6次評価報告書第1作業部会のポイントをわかりやすく解説します

脱炭素 更新日: 2021.12.10

気候変動に関する科学的知見を集約する国連機関「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、第6次評価報告書を2021年8月9日に発表しました。発表されたのは、自然科学的根拠を提示する第1作業部会による報告書と要約で、人為的な気候変動は疑う余地がない、というこれまで以上の強い表現が使われ、地球温暖化の要因とそれに起因する数々の自然災害などが、人間の活動が原因であることは紛れもない事実であることを改めて強調しました。

本記事は、第6次評価報告書第1作業部会の「政策決定者向け要約」をポイント解説します。記事内の挿入画像はクリックで拡大表示されます。

IPCCとは?

まずIPCCとは、国連気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)の略で、1988年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織です。人為起源による気候変動とその影響、対応策に関して、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的としています。

IPCC自身が研究をするのではなく、世界中の科学者が発表する論文や研究データを集約し、科学的な分析のほか社会経済への影響や、気候変動への対応策などをレビューします。IPCCとして主張することはなく、あくまで科学に則した中立で俯瞰的な知見を提供します。

評価報告書

5〜7年ごとに最新の知見を評価し、評価報告書にまとめて公表します。評価報告書は自然科学的根拠を示す第1作業部会(WG1)、影響・適応・脆弱性を示す第2作業部会(WG2)、気候変動緩和策を示す第3作業部会(WG3)、そして3つの報告書を統合した統合報告書の4つから構成されています。

3つの作業部会の報告書は、それぞれ「政策決定者向け要約」と、より専門的で詳細な情報が記載されている「技術要約」とで成り立っています。

これまで公表された評価報告書は以下の通りです。

- 1990年:第1次報告書

- 1995年:第2次報告書

- 2001年:第3次報告書

- 2007年:第4次報告書

- 2013年:第5次報告書

- 2021年:第6次報告書(※2021年9月時点では第1作業部会のみ)

今回の評価報告書とこれまでとの違い -「気候感度」の評価精度が向上

今回の報告書では、研究データの蓄積やコンピューターシミュレーションの精度向上などの結果、大気中の温室効果ガスの濃度を2倍にした場合、地球の気温が何度上がるかを示す「気候感度」の推定幅が狭まり、温室効果ガスの排出が実際にどれだけの気温上昇をもたらすのか、という全体的な評価の根本が強化されました。

そのため、これまでの報告書に比べてより断定的な表現、より確信度の高い評価を下す内容に至っています。

地球温暖化の現状

A.1「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が現れている。」

A.2「気候システム全般にわたる最近の変化の規模と、気候システムの側面の現在の状態は、何世紀も何千年もの間、前例のなかったものである。」

A.3「人為起源の気候変動は、世界中の全ての地域で、多くの気象及び気候の極端現象に既に影響を及ぼしている。熱波、大雨、干ばつ、熱帯低気圧のような極端現象について観測された変化に関する証拠、及び、特にそれら変化を人間の影響によるとする原因特定に関する証拠は、AR5(2013年第5次報告書)以降、強化されている。 」

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

人為的な温暖化現象は紛れもない事実である

IPCCには科学的な知見を表明するための独自の確信度を表す表現があり、2013年までの5回にわたる報告を振り返ると、地球温暖化が人間活動に起因するという評価の確信度が毎回上昇してきていることがわかります。そして今回の報告で、科学的に紛れもない事実であることを「疑う余地がない」という表現で断言し、さらに強い評価を下しています。

| 過去の報告書における人間活動が及ぼす影響についての評価に関する記載内容 | |

| 第1次報告書 | 気温上昇を生じさせるだろう 人為起源の温室効果ガスは気候変化を生じさせる恐れがある。 |

| 第2次報告書 | 影響が全地域の気候に表れている 識別可能な人為的影響が全球の気候に表れている。 |

| 第3次報告書 | 可能性が高い(66%以上) 過去50年に観測された温暖化の大部分は、温室効果ガスの濃度の増加によるものだった可能性が高い。 |

| 第4次報告書 | 可能性が非常に高い(90%以上) 温暖化には疑う余地がない。20世紀半ば以降の温暖化のほとんどは、人為起源の温室効果ガス濃度の増加による可能性が非常に高い。 |

| 第5次報告書 | 可能性が極めて高い(95%以上) 温暖化には疑う余地がない。20世紀半ば以降の温暖化の主な要因は、人間の影響の可能性が極めて高い。 |

※参照:IPCC第1~5次報告書より作成

世界の気温変化の歴史と近年の昇温の原因

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

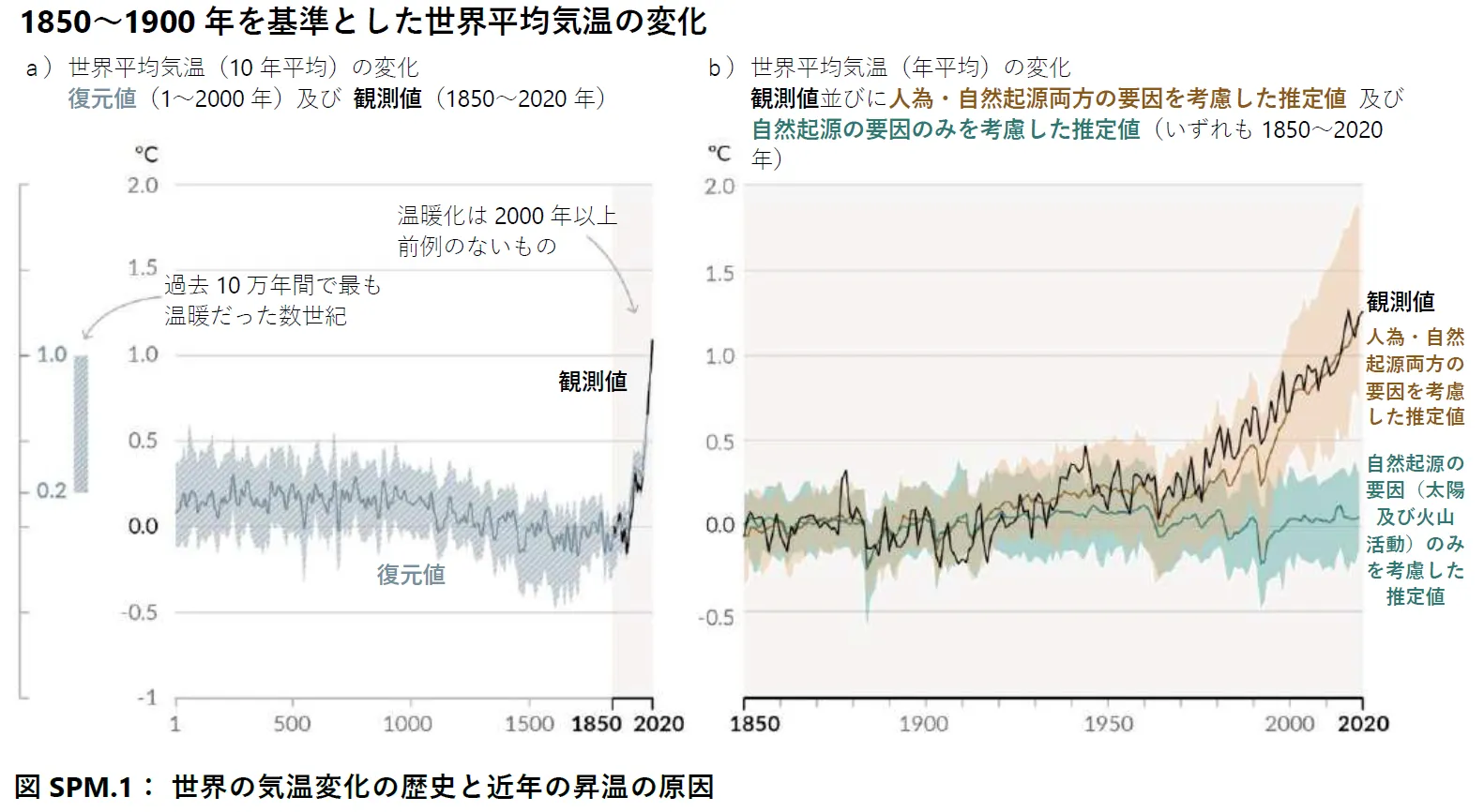

a)世界平均気温(10年平均)の変化 ※左側のグラフ

古気候記録から復元した世界平均気温の変化(灰色の実線、西暦1~2000年)と、最近の観測による世界平均気温の変化(黒色の実線、1850~2020年)を重ねて表現しています。いずれも1850~1900年の値を基準とし、10年単位の平均値をグラフ化しています。

グラフ外の灰色の縦棒は、過去10万年間で最も温暖だった数世紀の推定気温を表しています。

- 産業革命以降の約180年間で、2000年という短期間で見ても前例のない気温上昇が見てとれる。

- 平均気温は1970年以降、少なくとも過去2000年間にわたり、他のどの50年間にも経験したことのない速度で上昇した(確信度が高い)。

- 気温上昇後の平均気温は、過去10万年間で最も温暖だった数世紀の推定気温と同等。

- 西暦1000年から1700年頃までの気温は下降傾向にあったが、その後の観測値は急激に上昇している。

b)世界平均気温(年平均)の変化 ※右側のグラフ

過去170年間に観測された世界平均気温の変化(黒線)を、1850~1900年の値を基準としてシミュレーション推定したグラフです。茶色が人為起源と自然起源の両方の駆動要因を考慮した気温で、緑色が自然起源の駆動要因(太陽活動および火山活動)のみを考慮した気温です。

- 1920年まではほぼ一致。以降徐々に人為的な作用が働き始め、1970年から大幅に上昇している。

- 人為起源を加味しなかった場合、気温上昇は発生していないと推定される。

2010年代に観測された昇温への寄与の評価

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

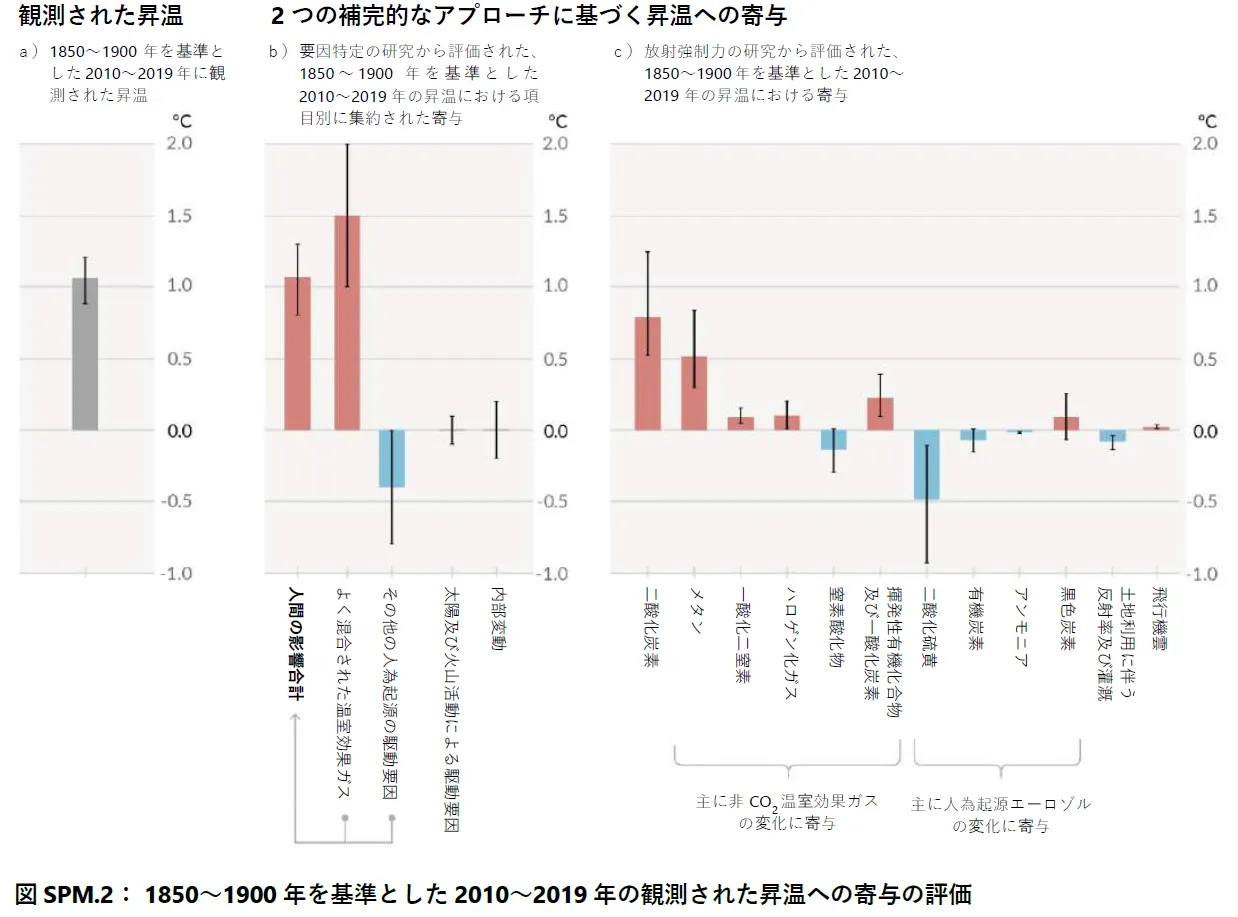

a)観測された地球温暖化 ※左側のグラフ

現時点で、1850~1900年と比較し平均して1.0℃の上昇が推定され、最大で1.3℃までの上昇幅が観測されています。

- 1850~1900年から2010~2019年までの人為的な世界平均気温上昇は0.8℃~1.3℃の可能性が高く、最良推定値は1.07℃である。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

b)昇温の要因 ※中央のグラフ

人間活動から排出される温室効果ガスによる昇温が1.5℃(最大2℃)で、人間活動によるエアロゾルの抑制が0.0℃ほどから0.8℃くらいまで観測されており、合計して人間活動による昇温が1.0℃~1.3℃ほどと評価されています。人間活動以外での気温への影響は昇温・降温いずれにも微々たるものです。

- よく混合されたGHG(温室効果ガス)は1.0℃~2.0℃の温暖化に寄与。

- その他の人為起源の駆動要因(主にエアロゾル)は0.0℃~0.8℃の冷却に寄与。

- 自然起源の駆動要因は世界平均気温を-0.1℃~0.1℃変化させ、内部変動は-0.2℃~0.2℃変化させた可能性が高い。

- 1979年以降の対流圏の温暖化の主要な駆動要因は、よく混合されたGHG(温室効果ガス)である可能性が非常に高く、1979年から1990年代半ばまでの下部成層圏の冷却の主要な駆動要因は、人為的な成層圏オゾン層の破壊である可能性が極めて高い。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※エアロゾル(エーロゾル):化石燃料を燃焼した際に生じる微粒子。光を反射ないし吸収することで地表へ届く太陽光を減少させる直接的な効果と、雲の性質を変化させる間接的なものとがあり、どちらも温暖化を抑制する効果がある。ただしその効果は限定的で、グラフからも明らかなようにエアロゾルによる降温を温室効果ガスによる昇温が上回っている。

c)個々の構成要素による気温変化 ※右側のグラフ

昇温の要因では二酸化炭素とメタンが大きく影響していることがわかります。エアロゾルによる降温では、二酸化硫黄の影響が大きいです。

- 2019年の大気中のCO₂濃度は、少なくとも過去200万年間のどの時点よりも高かった(確信度が高い)。

- 同じく2019年のCH₄(メタン)およびN₂O(亜酸化窒素)の濃度も、少なくとも過去80万年間のどの時点よりも高かった(確信度が非常に高い)。

- 1750年以降のCO₂濃度の増加(47%)とCH₄濃度の増加(156%)は、少なくとも過去80万年間にわたる氷期から間氷期間の数千年の自然変動をはるかに超えており、N₂O濃度の増加(23%)はこの変動と同程度である(確信度が非常に高い)。

- 1750年頃以降に観測された、よく混合された温室効果ガス(GHG)の濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

気候変動により現出している気象・気候の変化

ここからは、地球温暖化によりすでに影響が目に見える形で生じている気候変動を紹介していきます。気候変動はすでに我々が暮らす世界中のすべての地域に影響を及ぼしており、人間活動の影響は、気象や気候の極端現象に多大な変化をもたらしています。

極端な高温

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

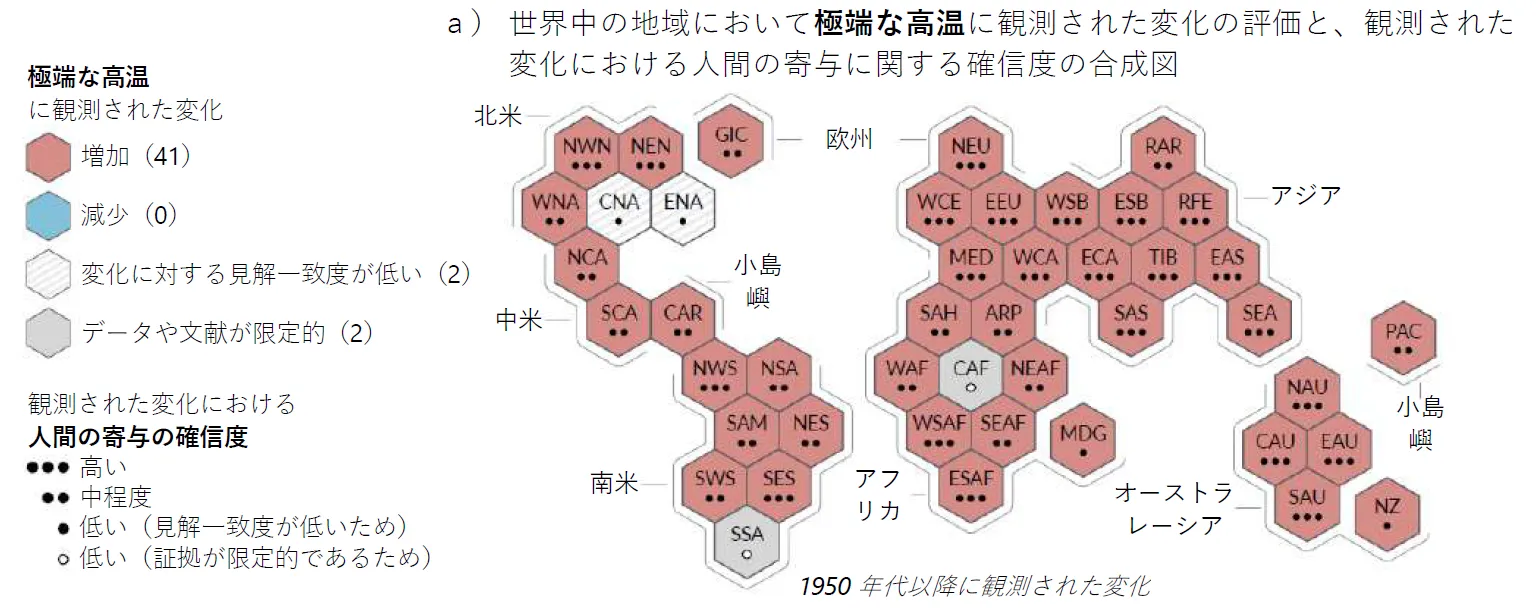

この図は、1950年以降の世界中の地域において観測された極端な高温に対する評価と、その観測された変化に対する人間活動の影響に関する確信度を合成して表しています。赤色の六角形は、その地域における極端な高温の増加の確信度が中程度以上であることを示しています。

世界中のほとんどの地域が赤く、1950年以降に全世界規模で極端な高温の観測が増加したことがわかります。データ不十分の地域や変化への見解の不一致(白ないしグレー)が、圧倒的に少ないことも印象的です。

また、人間活動の影響に関する確信度が六角形の中に「点(・)」の数で表されており、ユーラシア大陸、オセアニア、アフリカ大陸の地域はほとんどが「確信度が高い」ことを表す点3つです。アメリカ大陸においても、点2つ以上で他地域ほどではないものの確信度が中程度にあるという評価です。

この図から、地球全体で極端な高温が観測されており、これら観測された変化は人間活動の影響による可能性が、地球上のほぼすべての地域で高いことが見受けられます。

- 最近40年間のうちどの10年間でも、それに先立つ1850年以降のどの10年間よりも高温が続いた。

- 21世紀最初の20年間(2001~2020年)における世界平均気温は、1850~1900年の気温よりも0.99[0.84~1.10]℃高かった。

- 2011~2020年の世界平均気温は、1850~1900年の気温よりも1.09[0.95~1.20]℃高かった。

- 海上(0.88[0.68~1.01]℃)よりも陸域(1.59[1.34~1.83]℃)の昇温の方が大きかった。

- AR5以降、世界平均気温について推定された上昇は、主に2003~2012年以降の更なる温暖化(+0.19[0.16~0.22]℃)によるものである。

- 世界全体の海洋(0~700m)が1970年代以降昇温していることはほぼ確実であり、人間の影響が主要な駆動要因である可能性が極めて高い。

- 極端な高温(熱波を含む)が、1950年代以降、ほとんどの陸域で頻度および強度が増大してきた一方、極端な低温(寒波を含む)の頻度と厳しさが低下してきたことはほぼ確実であり、人為起源の気候変動がこれらの変化の主要な駆動要因であることの確信度は高い。

- 過去10年に観測された最近の極端な高温の一部は、気候システムに対する人間の影響なしには発生した可能性が極めて低いだろう。

- 海洋熱波の頻度は、1980年代以降ほぼ倍増しており(確信度が高い)、人間の影響は、少なくとも2006年以降の多くの海洋熱波に寄与していた可能性が非常に高い。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

大雨

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

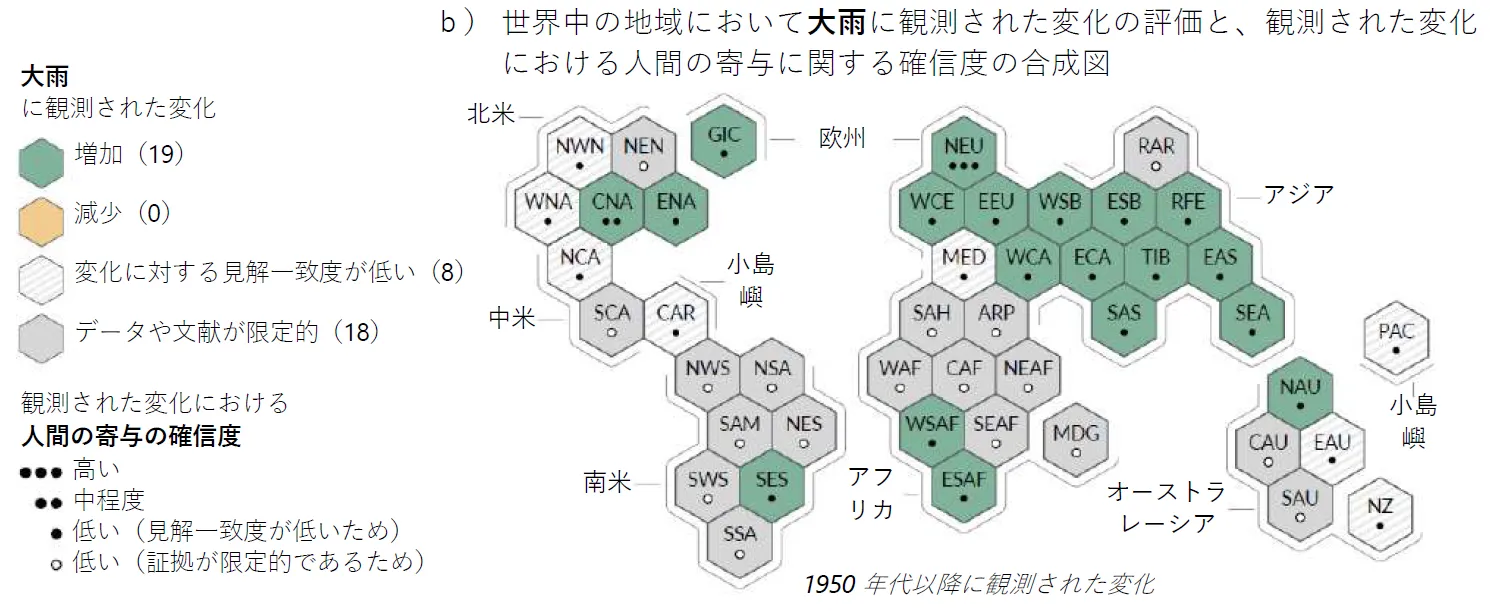

次に大雨に関する観測の評価です。極端な高温の図と同様に1950年代から現在までを時間軸とし、緑色の六角形は大雨の増加の確信度が中程度以上であること、六角形内の点(・)は人間活動を起因とする変化の確信度を示しています。

ユーラシア大陸ではほぼすべての地域で大雨の増加が観測されていることがわかります。他の地域では、アフリカの南端部と北米の東部、オーストラリア北端部、南米の南東部で観測されています。

人間活動による変化の確信度では、唯一北欧が高いと評価されており、他の地域では見解の一致度が低いため低いと評価されています。

アフリカや南米ではデータや文献が限定的であり、確信度の評価においても見解の不一致が目立つなど、高温に比べ検証、評価は不十分と感じられます。しかしながら、北半球では大雨が増加していることは確かなようです。

- 世界全体の陸域における平均降水量は1950年以降増加している可能性が高く、1980 年代以降はその増加率が加速している(確信度は中程度)。

- 20世紀半ば以降に観測された降水変化パターンには、人間の影響が寄与していた可能性が高く、観測された海面付近の塩分の変化パターンに人間の影響が寄与していた可能性が極めて高い。

- 両半球における中緯度のストーム・トラック*は、1980年代以降、極方向(より北極寄りないしより南極寄り)へ移動した可能性が高く、その長期変化傾向には顕著な季節性がある(確信度が中程度)。

- 大雨の頻度と強度は、変化傾向の解析に十分な観測データのある陸域のほとんどで、1950 年代以降増加しており(確信度が高い)、人為起源の気候変動が主要な駆動要因である可能性が高い。

- 強い熱帯低気圧(カテゴリー3~5*)の発生の割合は過去40年間で増加しており、北西太平洋の熱帯低気圧がその強度のピークに達する緯度が北に遷移している可能性が高い。これらの変化は内部変動だけでは説明できない(確信度が中程度)。全てのカテゴリーの熱帯低気圧の頻度に長期(数十年から百年)変化傾向があることの確信度は低い。

- イベント・アトリビューション研究と物理的な理解は、人為起源の気候変動は熱帯低気圧に伴う大雨を増加させることを示すが(確信度が高い)、データが限られているため、世界的なスケールで過去の変化傾向を明瞭に検出することは困難である。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※ストーム・トラック:熱帯低気圧や移動性高気圧の活動度が強い領域を指す。

※カテゴリー3~5:1分間平均の最大風速に基づき定義された熱帯低気圧の強さ。カテゴリー1は33~42m/s、2は43~49m/s、3は50~57m/s、4は58~69m/s、5は70m/s以上。日本における台風の強さは10分間平均の最大風速に基づき定義されており、「強い」は33~<44 m/s、「非常に強い」は44~<54m/s、「猛烈な」は54m/s 以上。→「猛烈」と表現される台風が40年間で増加しており、その強度のピークが段々と北方向に遷移してきている。

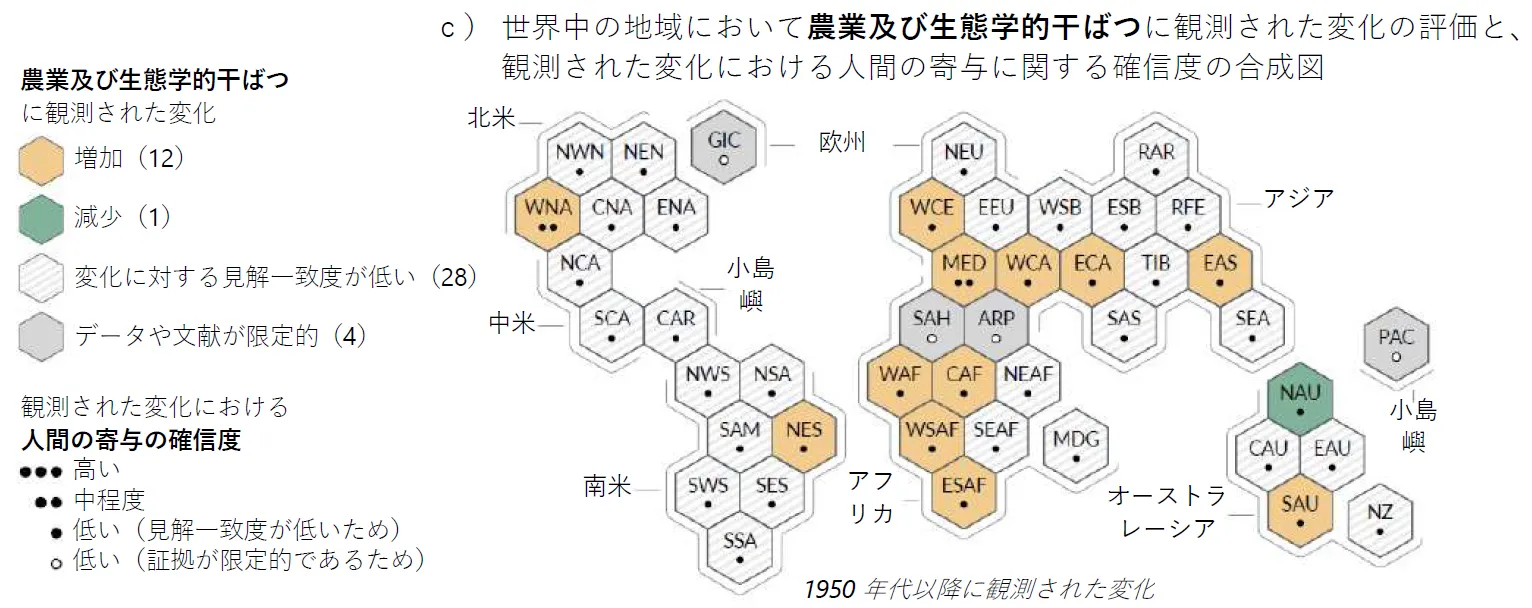

農業および生態学的干ばつ

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

こちらは農業および生態学的干ばつに関する図です。図の見方は上記2つと同様です。

全体的に白く表されており、変化に対する見解の一致度が低いことが読み取れます。その一方で、アジア中部や地中海地域、欧州中・西部、アフリカ西・南部、北米西部などで農業ないし干ばつの増加が観測されています。

人間活動による影響の確信度は全体的にさほど高くないものの、データや文献が他地域よりも豊富であることが予想される地中海地域と北米西部において、中程度の確信度が評価されています。

オーストラリアの北部では、唯一減少、プラスの変化が観測されています。

- 人為起源の気候変動は、陸域の蒸発散量*の増加により、一部の地域で農業干ばつおよび生態学的干ばつの増加に寄与している(確信度が中程度)。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※蒸発散量:地球の表面を構成する海水面、氷面、露出土壌および植生から、大気へ還元される水蒸気の量。

そのほか氷河融解や海水面上昇など

- 人間の影響は、1990年代以降の世界的な氷河の後退と1979~1988年と2010~2019年との間の北極域の海氷面積の減少(9月は約40%、3月は約10%の減少)の主要な駆動要因である可能性が非常に高い。

- 人間の影響は、1950年以降の北半球における春の積雪面積の減少に寄与した可能性が非常に高い。

- 人間の影響は、過去20年間において観測されたグリーランド氷床の表面融解に寄与した可能性が非常に高いが、南極氷床の質量減少に対する人間の影響については、証拠が限定的で、見解一致度は中程度である。

- 世界平均海面水位は、1901~2018年の間に0.20[0.15~0.25]m 上昇した。その平均上昇率は、1901~1971年の間は1.3[0.6~2.1]mm/年だったが、1971~2006年の間は1.9[0.8~2.9]mm/年に増大し、2006~2018年の間には3.7[3.2~4.2]mm/年に更に増大した(確信度が高い)。

- 少なくとも1971年以降に観測された世界平均海面水位の上昇の主要な駆動要因は、人間の影響であった可能性が非常に高い。

- 世界平均海面水位は、1900 年以降、少なくとも過去3千年間のどの百年よりも急速に上昇している(確信度が高い)。

- 世界全体の海洋は、最終氷期の終末期(約1万1千年前頃)より、過去百年間の方が急速に昇温している(確信度が中程度)。

- 2011~2020年の北極域の年平均海氷面積は、少なくとも1850年以降で最小規模に達した(確信度が高い)。晩夏の北極域の海氷面積は、少なくとも過去千年間のどの時期よりも小さかった(確信度が中程度)。

- 1950年代以降、世界のほとんど全ての氷河が同調的に後退するという地球全体の氷河後退の特徴は、少なくとも過去2000年の間に前例がなかったものである(確信度が中程度)。

- 1970年以降、陸域の生物圏の変化は地球温暖化に連動している。つまり、両半球では気候帯が極方向に移動し、北半球の中高緯度帯では、1950年代以降、生長期が平均して10年あたり最大で2日長くなった(確信度が高い)。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

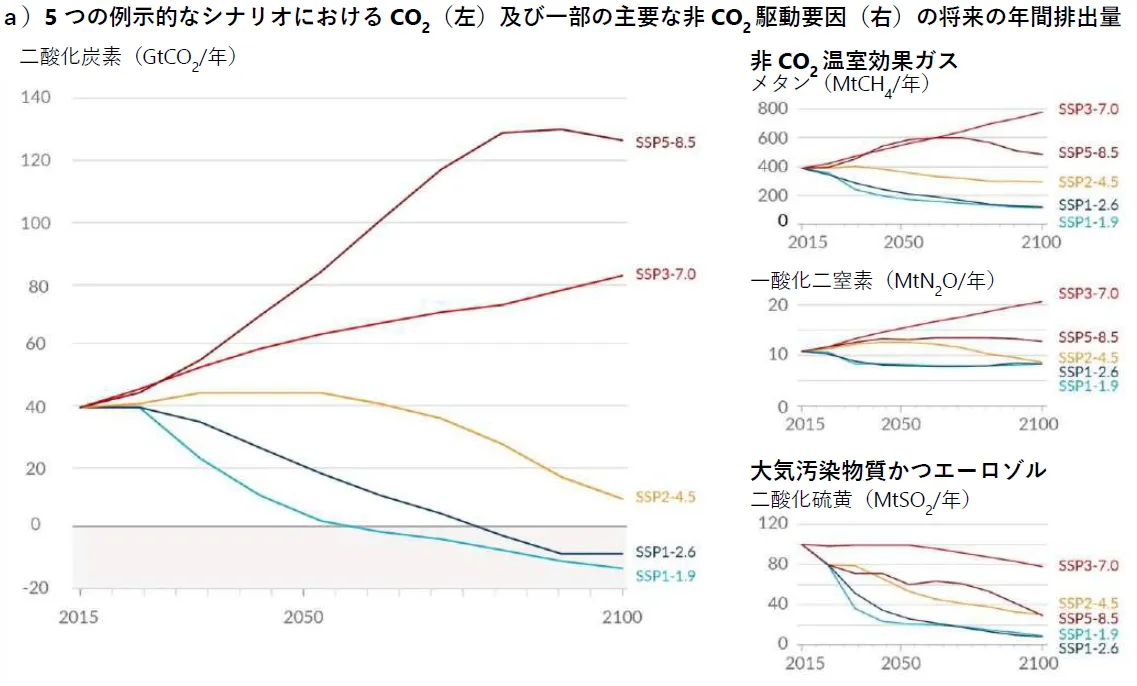

気候変動の5つのシナリオ

今回の第6次報告書では、第5次報告書で評価したよりも広範囲の温室効果ガス(GHG)、土地利用及び大気汚染物質の将来に対する気候の応答を評価するため、5つの新しい例示的な排出シナリオのセットを一貫して考慮しています。この一連のシナリオにより、気候モデルによる気候システムの変化に関する将来起こり得る予測を行っています。

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

5つのシナリオで考慮されている温室効果ガス(GHG)の排出量は、社会経済的な仮定や気候変動緩和の程度、エアロゾルと非メタンのオゾン前駆体(オゾン生成の元)については大気汚染対策により、シナリオごとに異なります。

- SSP1-1.9:CO₂排出量が現時点から減少に向かい、今世紀半ばに排出量がゼロとなるシナリオ

- SSP1-2.6:CO₂排出量が現時点から減少に向かい、今世紀後半に排出量がゼロとなるシナリオ

- SSP2-4.5:CO₂排出量が今世紀半ばまで現在の水準で推移し、その後減少するシナリオ

- SSP3-7.0:CO₂排出量が2100年までに現在の2倍になるシナリオ

- SSP5-8.5:CO₂排出量が2050年までに現在の2倍になるシナリオ

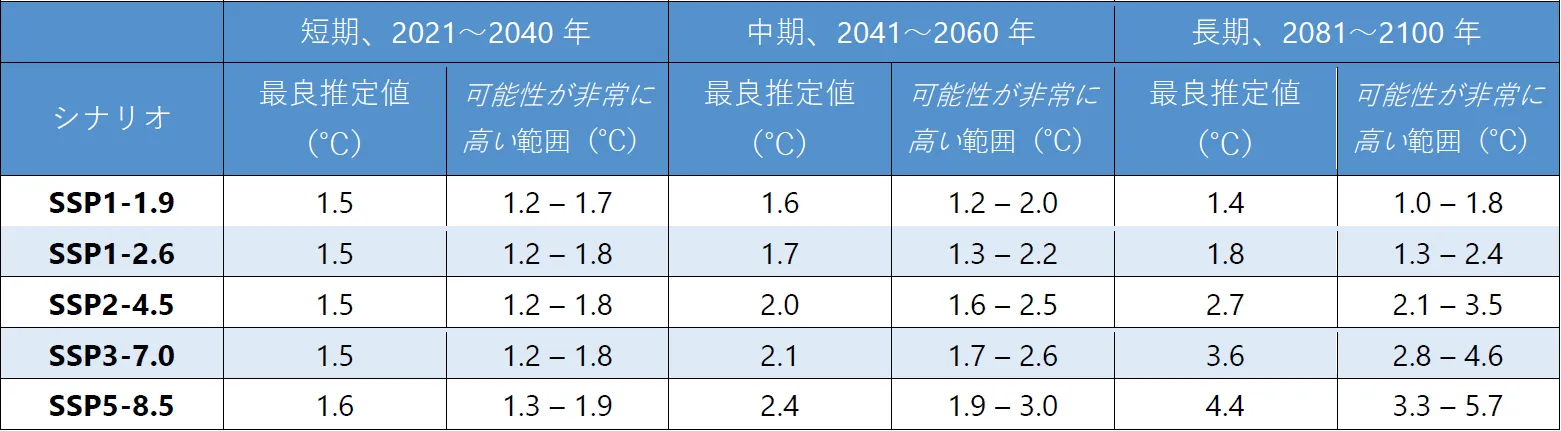

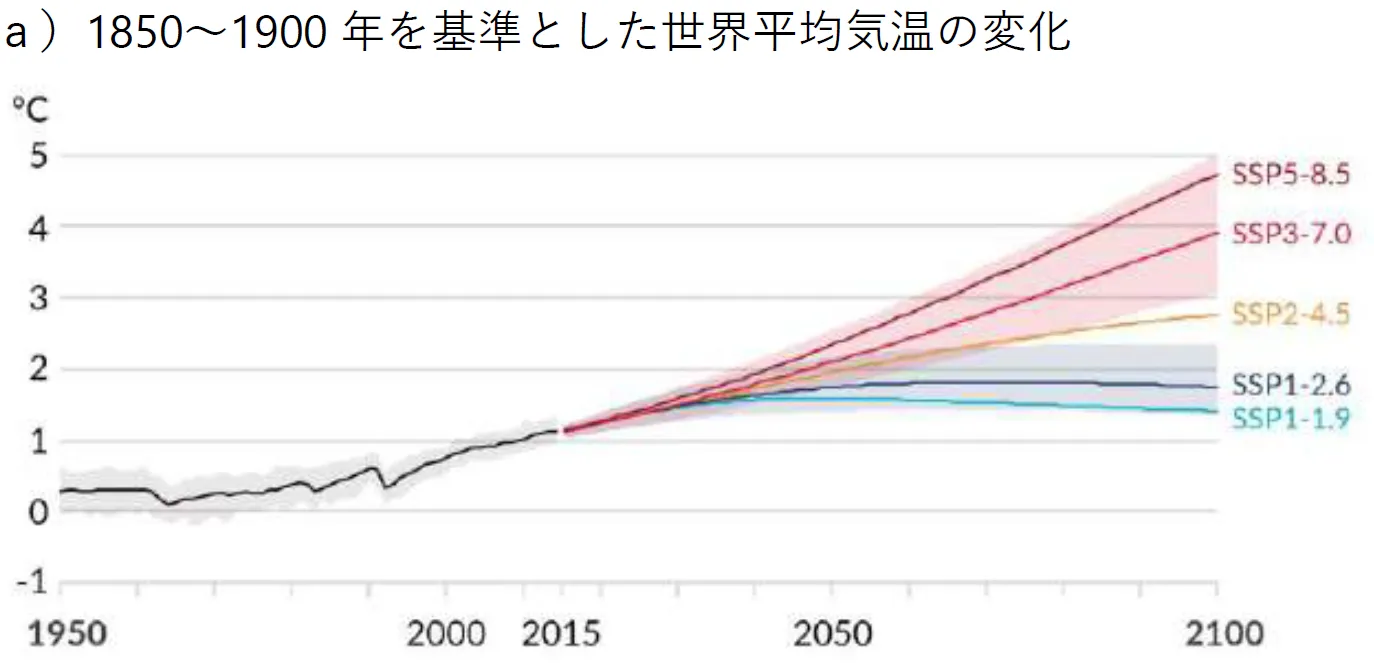

各シナリオにおける気温上昇の予測

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

今世紀の世界平均気温は、5つのシナリオすべてで少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続けることが予測されています。今後数十年の間に、CO₂や他の温室効果ガスが劇的に減少しない限り、今世紀中に地球温暖化は産業革命直後と比較して1.5℃さらには2℃を超えると予測されます。

現在の水準を維持した場合でも、2040年までに1.5℃、2060年までに2.0℃、今世紀末には3.0℃近い気温上昇が予測されており、パリ協定の1.5℃ないし2.0℃目標達成のためには、現在の取り組みを維持するだけでは不十分であることがわかります。パリ協定の目標である今世紀後半における気温上昇を2.0℃までに止めるためには、今すぐに温室効果ガスの排出量削減に取り組み、少なくとも2050年までに現在毎年40Gt排出しているCO₂の排出量を、20Gtまで半減させる必要があり、これが1.5℃となると2050年までにゼロとする必要があると示されています。

気象・気候の極端現象は、地球温暖化が進むと頻度・強度が増す

地球温暖化がさらに進行すると、気候システムに直接的に多くの変化を与え拡大していくことは、近年の高温や大雨ですでに実感してしまっているところではないでしょうか。気候システムの変化には極端な高温や大雨の頻度および強度の増加だけでなく、農業および生態学的干ばつの増加、強い熱帯低気圧の割合の増加、そして北極域の海氷、積雪および永久凍土の縮小を含みます。

これらの頻度と強度は、地球温暖化が0.5℃進むごとにより強化されていくと予測され、地球温暖化の進行を抑えなければ、我々も極端な高温の常態化、豪雨の頻発による災害の増加などと現実的な脅威として直面しなければなりません。すでに他人事ではない状況です。

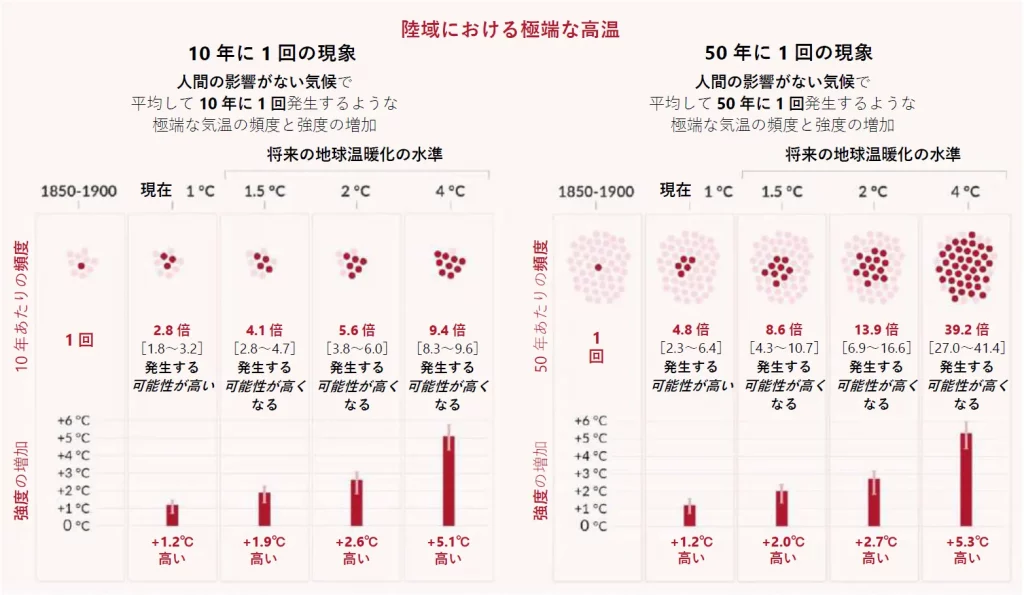

高温

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

現在ですでに産業革命直後に比べ平均気温は1.0℃上昇しており、同時期と比べ10年に1回の極端な高温は2.8倍、50年に1回の現象は4.8倍、それぞれ発生する確率が高くなっています。パリ協定の1.5℃・2.0℃に抑えた場合(シナリオ:SSP1-1.9・SSP1-2.6)でも、10年に1回は約4~6倍、50年に1回は約9~14倍の頻度で発生すると予測されます。気温も1~3℃弱まで増加が予測されており、今後の気候変動対策が目標通りに達成された場合でも、今以上の高温は覚悟しなければならないようです。

- 最も暑い日々の気温の上昇は、いくつかの中緯度及び半乾燥地域並びに南米モンスーン地域において最も大きくなると予測され、その速度は地球温暖化の約1.5~2倍になる(確信度が高い)。

- 最も寒い日々の気温の上昇は、北極域において最も大きくなると予測され、その速度は地球温暖化の約3倍になる(確信度が高い)。

- 地球温暖化が進行するにつれて海洋熱波の頻度は増加し続け(確信度が高い)、特に熱帯と北極域で顕著である(確信度が中程度)。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

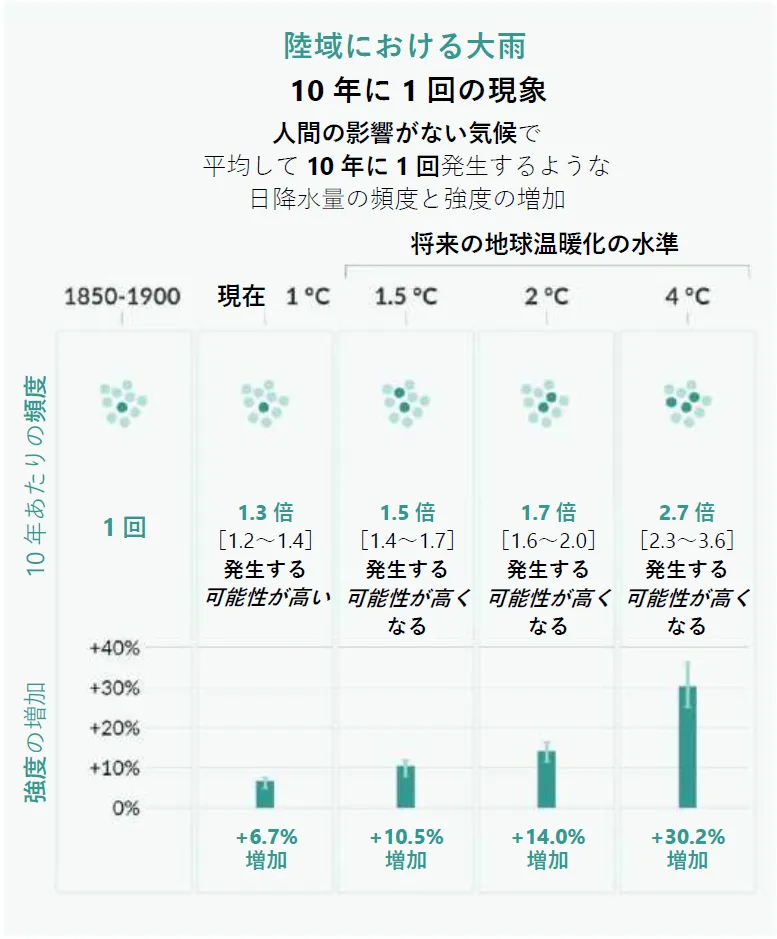

大雨

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

大雨に関しては現時点で、産業革命直後に比べ発生確率が1.3倍上昇、強度は6.7%増加しています。頻度については1.5℃、2.0℃(シナリオ:SSP1-1.9・SSP1-2.6)であっても1.5~1.7倍と高温ほど発生確率は高まらないように見受けられますが、強度は実際の肌感覚でも強まったと感じられるレベルでしょう。4℃は考えたくもありません。

ちなみに、最近よくニュースで聞かれる「数十年に一度の大雨」は「大雨特別警報」として2013年から運用が開始され、現在(2021年9月時点)まで62回発令されています。数十年に一度とは?資料の見方が悪いのでしょうか。(※参照:気象庁HP 特別警報・警報・注意報検索(大雨特別警報))

- 地球温暖化の進行に伴い、大雨は多くの地域で強く、より頻繁になる可能性が非常に高い。

- 地球規模では、日降水量で見た極端な降水は、地球温暖化が1℃進行するごとに約7%強まると予測されている(確信度が高い)。

- SSP2-4.5、SSP3-7.0、SSP5-8.5のシナリオにおいて、エルニーニョ・南方振動に関連する降雨の変動が21世紀後半までに増幅すると予測される可能性が非常に高い。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

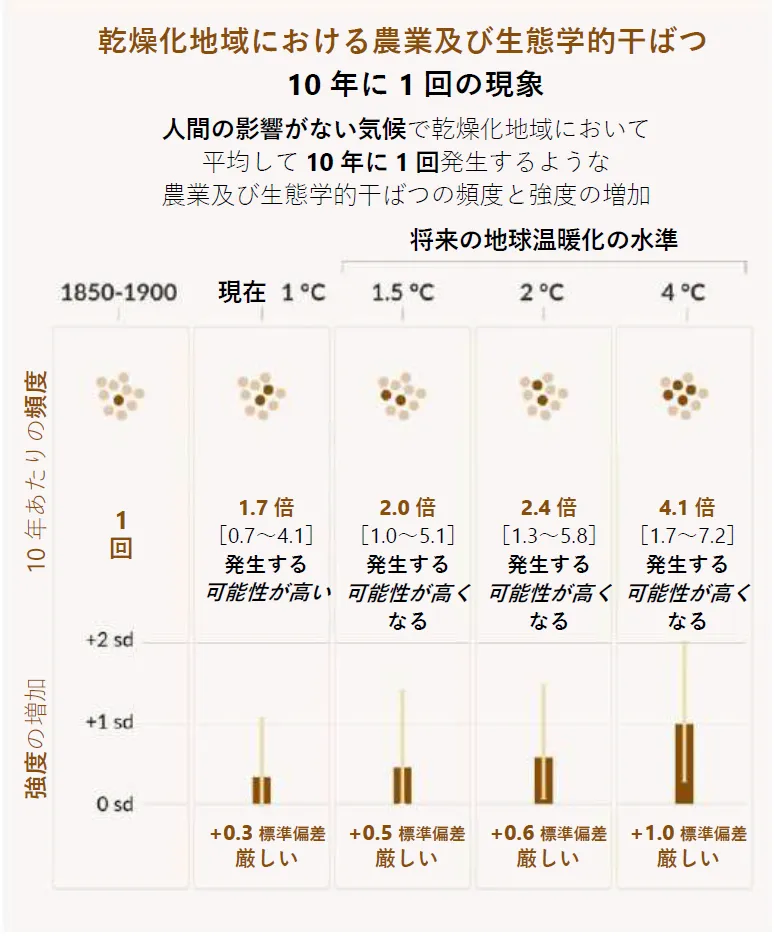

農業および生態学的干ばつ

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

農業および生態学的な干ばつにおいては、現時点で1.7倍発生する確率が高く、標準偏差として0.3厳しい状況におかれています。ここでの強度は、年平均した土壌水分量の標準偏差に対する比較を表しています。なお、対象地域は北米中・西部、中米北・南部、地中海地域など、乾燥地域において農業および干ばつの増加が中程度以上の確信度があると評価された地域を対象としています。

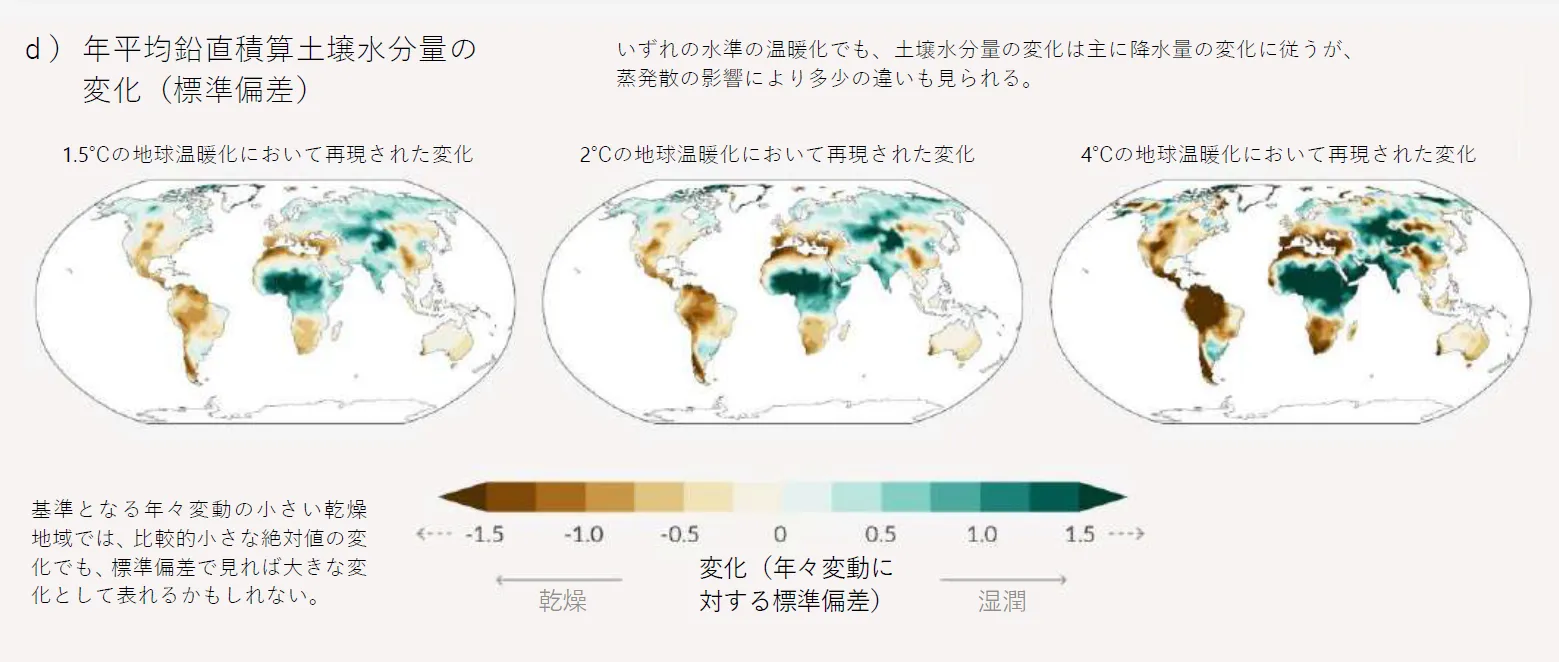

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

この図は土壌水分量の変化を表しており、茶色が濃くなるほど干ばつが厳しく、青緑色が濃くなるほど土壌水分量が多くなることを示しています。気温が上昇するほど乾燥地域と湿潤な地域の差が激しくなっていくと予測されています。

- 温暖化した気候では、洪水又は干ばつに対する影響を伴うような極端に湿潤または乾燥した気象・気候現象及び季節が強まるが(確信度が高い)、これらの現象の場所と頻度は、モンスーンや中緯度ストーム・トラックを含む地域的な大気循環の予測される変化に依拠する。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

熱帯低気圧

- 非常に強い熱帯低気圧(カテゴリー4~5)の割合と大部分の非常に強い熱帯低気圧のピーク時の風速は、地球規模では、地球温暖化の進行に伴い増加すると予測されている(確信度が高い)。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

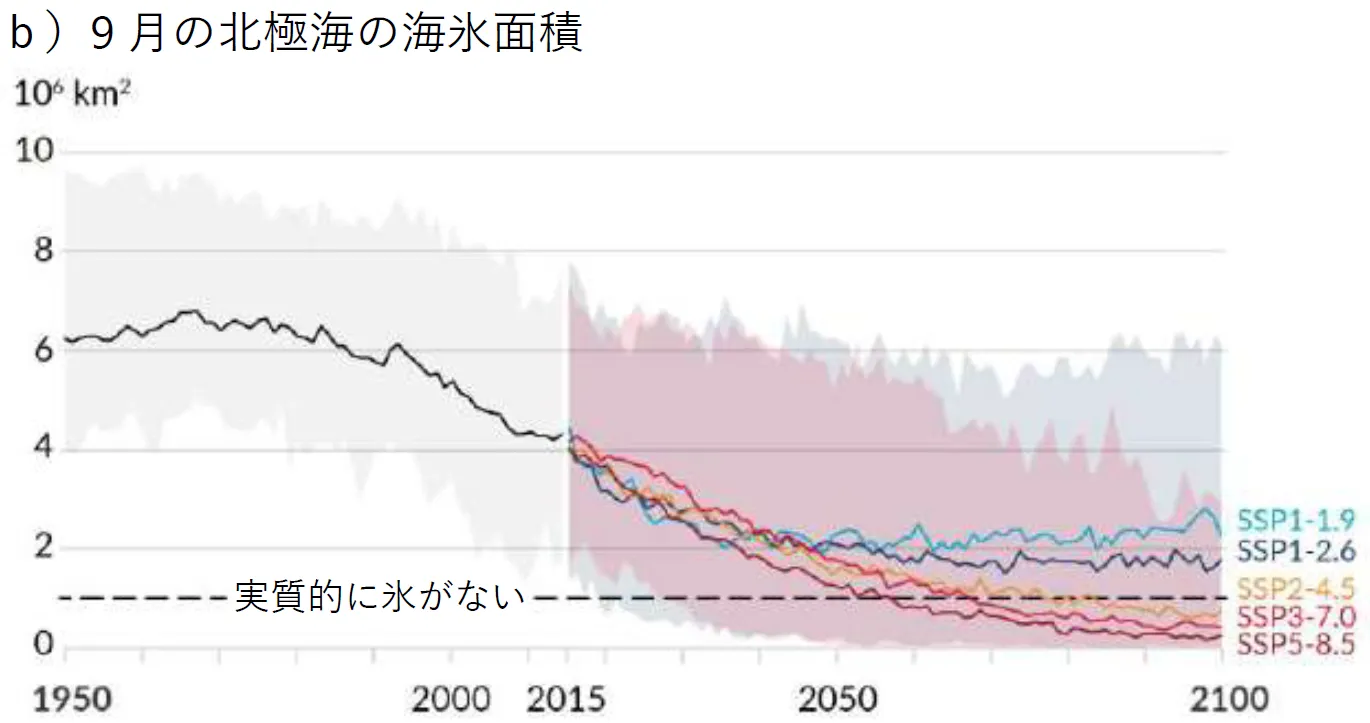

海氷・積雪・永久凍土

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

北極の氷が減少していることは周知の事実ですが、気温上昇を1.5℃・2.0℃に抑制した場合でも氷の減少は続いていくようです。SSP1-2.6およびSSP3-7.0については、可能性が非常に高い範囲を示しています。そして、温室効果ガスの排出が現状のまま推移以上の3つのシナリオ(SSP2-4.5・SSP3-7.0・SSP5-8.5)では、今世紀半ば以降、9月には北極から氷がなくなると予測されています。

- 温暖化の進行は、永久凍土の融解並びに季節的な積雪、陸氷及び北極域の海氷の消失を更に拡大すると予測される(確信度が高い)。

- 北極域では、本報告書で考慮されている5つの例示的なシナリオにおいて、2050年までに少なくとも1回、9月に実質的に海氷のない状態となる可能性が高く、その発生頻度は温暖化の水準が高まるほど高くなる。

- 南極の海氷に予測される減少については、確信度が低い。

- 山岳や極域の氷河は、数十年または数百年にわたって融解し続けることが避けられない(確信度が非常に高い)。

- 永久凍土の融解に伴う永久凍土に含まれる炭素の放出は、数百年の時間スケールで不可逆的である(確信度が高い)。

- グリーンランド氷床は21世紀を通して減少し続けることがほぼ確実であり、南極氷床は21世紀を通して減少し続ける可能性が高い。

- グリーンランド氷床の総氷量の減少が、炭素の放出が累積することに伴い更に大きくなることは確信度が高い。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

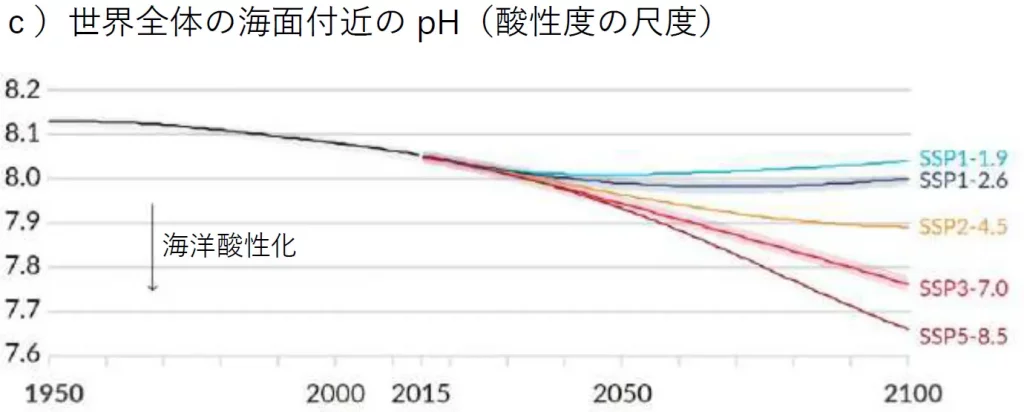

海面ph値

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

現在は約8と中性から弱アルカリ性寄りですが、温室効果ガス排出量増加により海洋の吸収量が増加することで、酸性化するとされています。SSP1-

2.6およびSSP3-7.0については、可能性が非常に高い範囲を示しています。

海洋が酸性化することにより炭酸イオンが減少し、サンゴや貝が成長するために必要な炭酸カルシウムを作りにくくなり、サンゴや貝や減少するとされています。現在でも水深1,000m付近では約7.4というph値ですが、温室効果ガスの排出が進めば、海面付近もこれに近い値となります。

※参照:気象庁

- 複数の証拠に基づけば、海洋表層の成層化(ほぼ確実)、海洋酸性化(ほぼ確実)、海洋貧酸素化(確信度が高い)は、将来の排出に応じた速度で、21世紀の間、進行し続けるだろう。

- 海水温の上昇(確信度が非常に高い)、海洋深層の酸性化(確信度が非常に高い)及び貧酸素化(確信度が中程度)は、数百年から数千年の時間スケールで不可逆的である。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

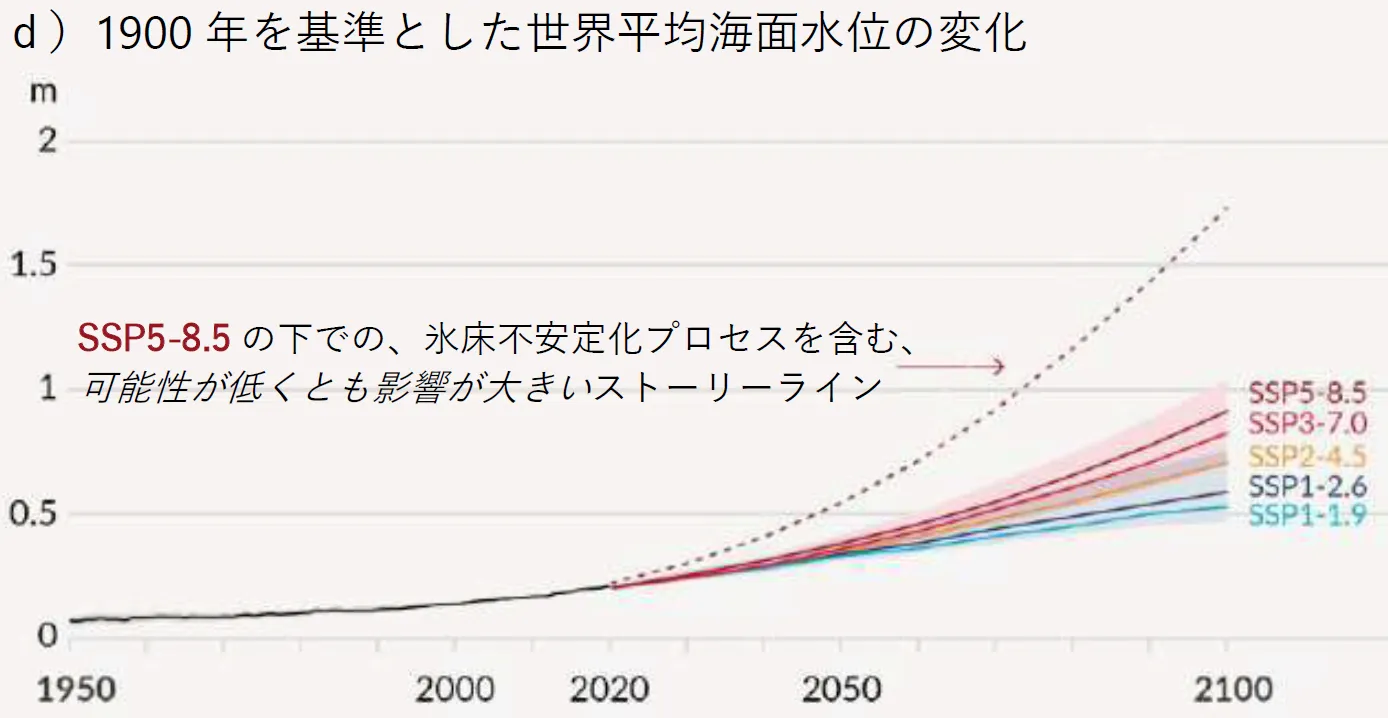

海面水位

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

1.5℃・2.0℃に抑えた場合、現在の上昇比率と同程度で推移し、2100年時に1900年からは約0.5m、現在からは約0.3mの上昇がシミュレーションされています。最も温室効果ガスの排出量が多いシナリオSSP5-8.5では、1900年から約0.9mとされていますが、可能性が低いとはいえ約1.7mまで上昇する潜在的な影響も予測されています。SSP1-2.6およびSSP3-7.0については、可能性が非常に高い範囲を示しています。

海面上昇の影響ですでに、フィジー諸島、ツバル、マーシャル諸島など海抜の低い多くの島国では、高潮による被害が大きくなり、潮が満ちると海水が住宅や道路に入り込んでいます。さらに、海水が田畑や井戸に入り込み作物が育たない、飲み水が塩水となるなど生活に大きな影響が出ています。平均海抜が1.5mしかないツバルでは、2002年7月からニュージーランドへの移民も始まっています。海面上昇の影響は日本においても及んでいます。沖縄でサンゴ礁の消失が発生しており、今後海面が1mまで上昇することがあれば、日本の砂浜の約9割が失われるとされています。

※参照:国立環境研究所 地球環境研究センター

※参照:全国地球温暖化防止活動推進センター

- 世界平均海面水位が21世紀の間、上昇し続けることは、ほぼ確実である。

- 長期的には、海洋深部の温暖化と氷床の融解が続くため、海面水位は数百年から数千年にわたり上昇することは避けられず、また数千年にわたり海面水位が上昇した状態が継続する(確信度が高い)。

- 今後2千年にわたり、世界の平均海面水位は、温暖化が1.5℃に抑えられた場合は約2~3m、2℃に抑えられた場合は2~6m、5℃の温暖化では19~22m上昇し、その後も数千年にわたり上昇し続ける(確信度が低い)。

- この数千年にわたる世界平均海面水位上昇の予測は、過去の温暖な気候の期間から復元される水準と一致している。世界の気温が1850~1900年と比べて0.5~1.5℃高かった可能性が非常に高い12万5千年前頃には、海面水位が現在よりも5~10m高かった可能性が高く、世界の気温が2.5~4℃高かった約300万年前には、海面水位が5~25m 高かった可能性が非常に高い(確信度が中程度)。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

気候変動を抑制するための残余カーボンバジェット

ここまでは人為起源による気候変動が気候システムに与えてきた影響、そして今後想定される影響について触れてきました。そして今後想定される極端な高温や大雨、干ばつ、海氷減少、海面水位の上昇などの気候システムの変化は、パリ協定の目標を達成したとしても、今よりも悪化することは避けられないことが5つのシナリオで示されました。

この章では、避けられない気候システムの変化による脅威の増大を、少しでも抑制するために、我々に残された排出可能なCO₂排出量を紹介します。

カーボンバジェットとは?

カーボンバジェットとは、地球温暖化をある一定の水準に抑えようとした際の、世界全体での人為的な累積CO₂排出量の最大値を意味します。カーボンバジェットには以下2つの指標があります。

- 総カーボンバジェット:産業革命以前を起点とした現在までのもの

- 残余カーボンバジェット:最近のある時期を起点としたもの

総カーボンバジェットは過去の累積CO₂排出量を表し、残余カーボンバジェットは温暖化を特定の水準まで抑えようとした場合に、あとどれだけCO₂を排出できるのかを示します。

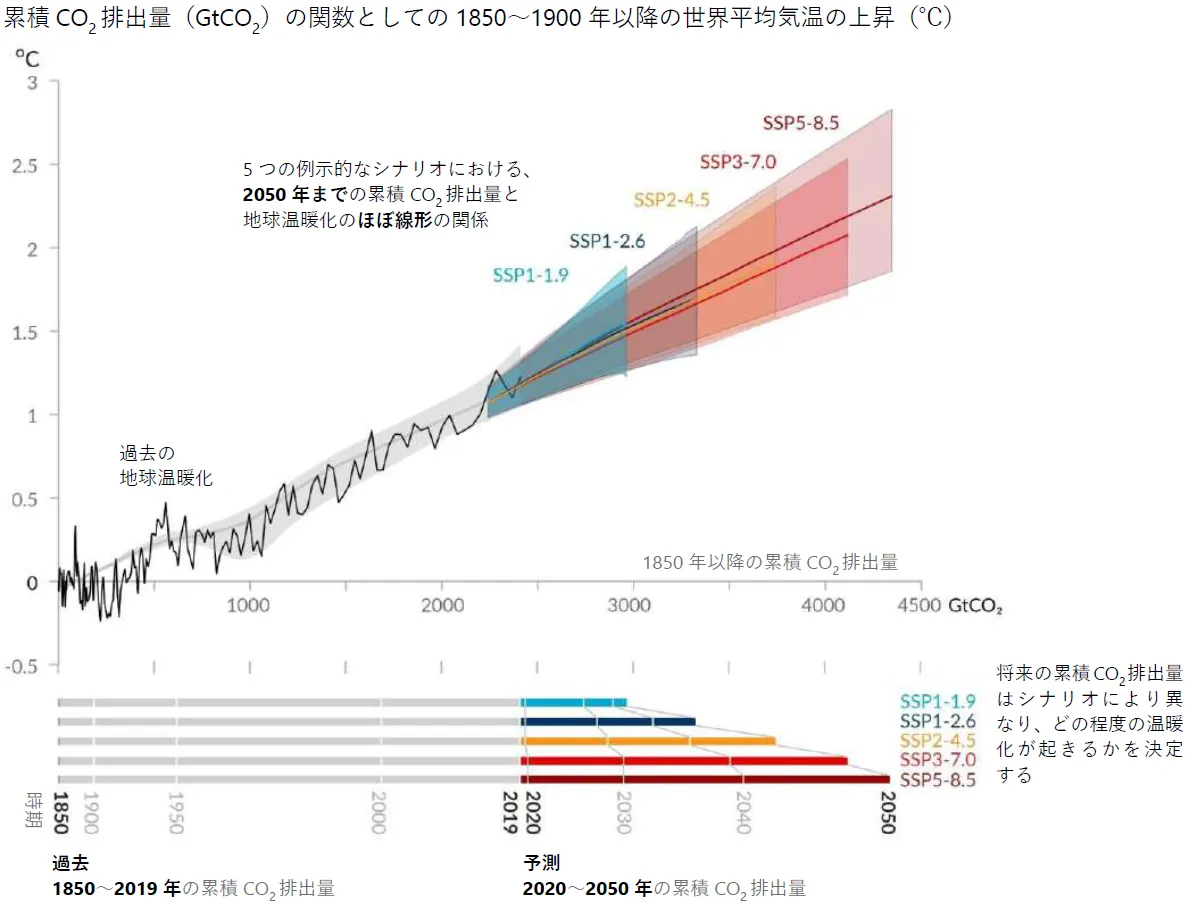

温暖化抑制のためには少なくともCO₂ゼロ排出を達成すること

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

上の折れ線グラフの図は、黒い細線が産業革命以降に観測された世界平均気温の上昇を表しています。中心線を含む灰色の範囲は、CO₂累積排出量に対応した人為起源による昇温の推定値を示しています。

着色域は、5つのシナリオ(SSP1-1.9・SSP1-2.6・SSP2-4.5・SSP3-7.0・SSP5-8.5)における可能性が非常に高いと評価された世界平均気温の予測される範囲を示し、中央の着色戦は2020~2050年の累積CO₂排出量から推測される中央値を示しています。

下の棒グラフは、それぞれのシナリオにおける過去(薄灰色)と予測される(着色)累積CO₂排出量を表しています。

これまで見てきた5つのシナリオにおける今後予想される気温上昇でも明らかなように、パリ協定の1.5℃目標達成のためには最もCO₂排出量を抑制したシナリオSSP1-1.9、2.0℃目標では次に排出量を抑えたSSP1-2.6に沿う必要があり、現行推移を維持するSSP2-4.5ではパリ協定の目標には届きません。パリ協定の目標値に限らず地球温暖化を制限するためには、CO₂の排出量を制限し、少なくともCO₂ゼロ排出を実現し、温室効果ガスも大幅に削減する必要があります。温室効果ガス全体の排出削減は温暖化抑制だけでなく、大気の改善も期待できます。

- 本報告書は、人為的な累積CO₂排出量とそれらが引き起こす地球温暖化との間にほぼ線形の関係があるというAR5(2013年第5次報告書)の知見を再確認する(確信度が高い)。

- 累積CO₂排出量が1,000GtCO₂増えるごとに、世界平均気温が0.27~0.63℃上昇する可能性が高いと評価されており、最良推定値は0.45℃である。この幅はAR5やSR1.5(1.5℃特別報告書)に比べて狭い。→確実性が高まった。

- この関係が示唆するところは、世界的な人為的気温上昇をいかなる水準でも安定させるためには、人為的なCO₂排出量を正味ゼロにする必要があり、世界全体の気温上昇を特定の水準に抑えるためには、累積CO₂排出量をそれに応じたカーボンバジェットの範囲内に抑えることを示唆するであろうということである。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

現在のCO₂排出ペースでは2045年頃に1.5℃に達する

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

※出典:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

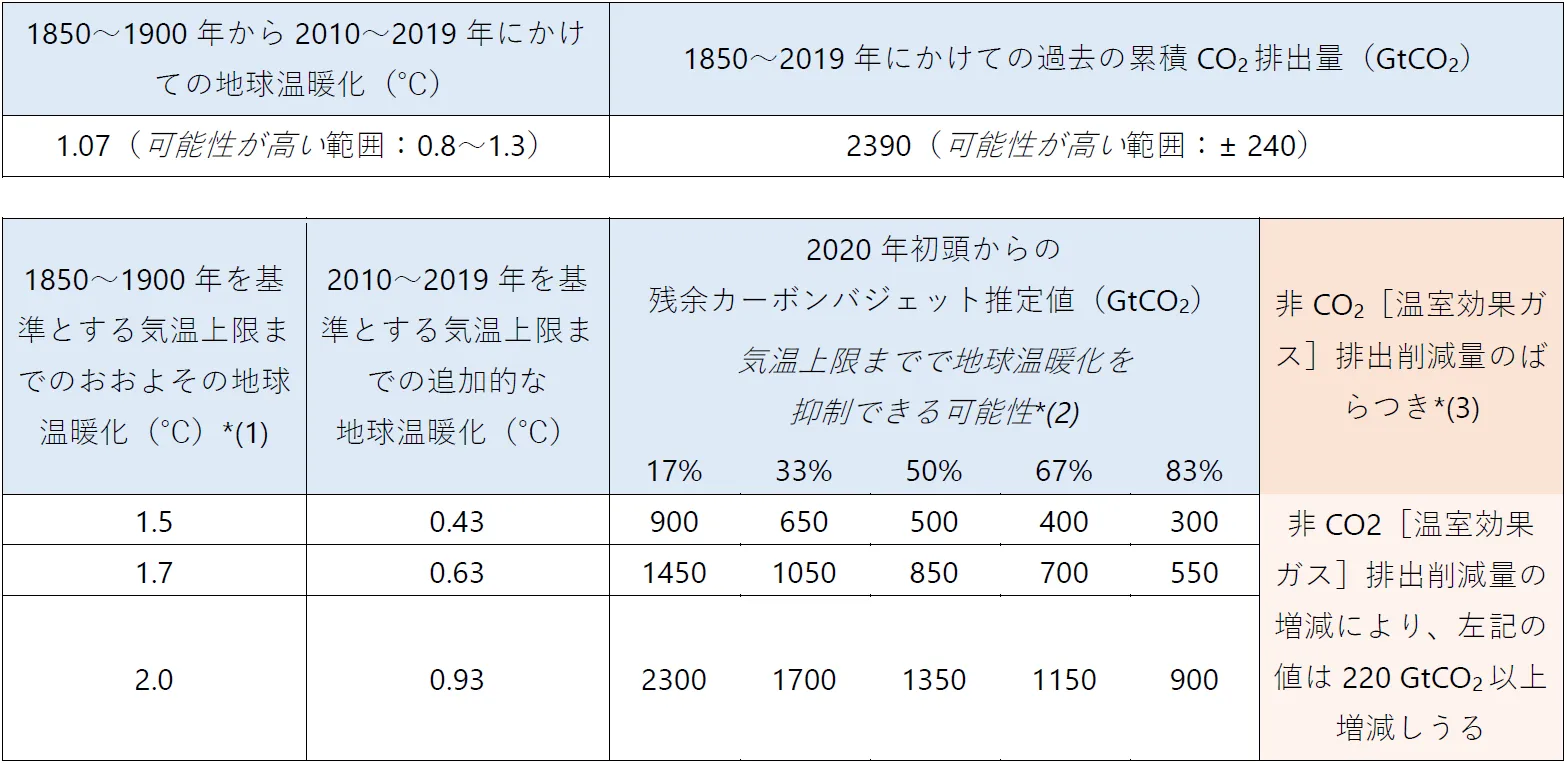

上の表は産業革命以降から現在までの総カーボンバジェットを示し、下の表は2020年初頭からの気温上昇を、1.5℃・1.7℃・2.0℃までに抑えるための残余カーボンバジェットの推定値を示しています。

残余カーボンバジェットの推定値には、5段階の可能性が示されており、1.5℃に抑えるために追加排出可能なCO₂は300~900GtCO₂、五分五分の可能性では500GtCO₂、2.0℃に抑えるには900~2,300GtCO₂、五分五分では1,350GtCO₂と推定されています。

2018年の世界のCO₂排出量335億t(33.5GtCO₂)を例にすると、この排出ペースを維持した場合、1.5℃上昇には14.9年(500GtCO₂換算)、2.0℃には40.3年(1,350GtCO₂換算)で到達する計算です。もちろん、温室効果ガスの排出による地球温暖化には、前セクションの折れ線グラフの図で着色して表現されているように予測範囲があり、またカーボンバジェットの推定値にも幅があるように、あくまで予測、概算の域を出ませんが、急ぎ対処する状況であることは明白です。

※参照:EDMC/エネルギー・経済統計要覧2021年版

二酸化炭素除去およびカーボンニュートラル達成後の評価

- 人為的な二酸化炭素除去(CDR)は、大気中からCO₂を除去し、貯蔵庫に持続的に貯蔵する潜在的可能性がある(確信度が高い)。

- CDR技術には、生物地球化学的循環や気候に広範囲にわたり影響を与える可能性があり、このことでCO₂を除去し温暖化を抑制するこれらの技術の潜在的可能性を弱めることも強めることもありうるほか、水の利用可能性や水質、食料生産や生物多様性にも影響を与えうる(確信度が高い)。

- 世界全体でCO₂の正味負の排出が達成され、持続した場合、CO₂による世界平均気温の上昇は徐々に下降に向かうだろうが、その他の気候変動は数十年から数千年の間、現在の方向性を継続するだろう(確信度が高い)。

- 例えばCO₂排出量が大幅に正味負となった場合でも、世界平均海面水位が下降に転じるには数世紀から数千年かかるだろう(確信度が高い)。

- CO₂に起因する世界平均気温上昇を安定化させるためには、人為的なCO₂排出量と人為的なCO₂除去量が均衡することにより、世界全体で正味ゼロのCO₂排出量を達成することが必要条件である。

※引用:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)

各方面からのコメント

今回のIPCC第6次評価報告書第1作業部会の公表にあたっては、世界中の各方面からコメントや意見が述べられています。その中からいくつかご紹介します。

ジェシカ・ティアニー氏

米アリゾナ大学 気候学者 IPCC報告書共同執筆者

「世界の二酸化炭素排出量の約3分の2を占める国々が、今世紀半ばまでに排出量をゼロにすることを約束しており、これらの国が約束を果たし、他の開発途上国も追随するならば、気温の上昇は1.5~2℃に十分おさまります。私たちはまだ、より良い道を選べるのです。」

アントニオ・グテーレス氏

第9代(現)国連事務総長

「人類にとっての非常事態」

「石炭や化石燃料が地球を破壊する前に、人類に死の警鐘を鳴らさなくてはいけなくなります。」

木本昌秀氏

国立環境研究所理事長 査読:IPCC第6次報告書

「人間の活動による温暖化は疑う余地がありません。」

グレタ・トゥーンベリ氏

環境活動家

「新しいIPCC報告書にはサプライズは含まれていません。これまでの多くの研究や報告で、私たちはすでにわかっていましたし、緊急事態にいるということです。」

「この報告書は私たちに何をすべきかは伝えていません。私たちには勇気を持って、これらの報告書が示す科学的な証拠に基づいた決断を下すことが求められています。私たちはまだ最悪の結果を避けることができますが、今日のような状態を続けていては無理ですし、危機を危機として扱わなければなりません。」

正しい認識を持った決断を

今回のIPCC報告書でも強い語気で示されたように、人為起源による地球温暖化は紛れもない事実で、人類史上例のないスピードで進行しています。そしてその影響もすでに体感できる形で現れており、今すぐに温室効果ガスの排出を削減しなければ高温や大雨、干ばつ、海氷減少、海水面上昇の増加および強化は深刻なレベルとなり、生物の多様性や人間の生活にも甚大な損害をもたらすこととなります。

日本における気候変動の議論は世界から大分遅れており、国主導の取り組みや気候変動対策事業のビジネス展開など、欧米に比べて未熟で十分整備されているは言えません。日本だけでどうにかなる問題ではありませんが、人為起源による地球温暖化は科学のゴールドスタンダード、という純然たる事実に基づいた行動を、高い意志を持って実行していくことが求められています。まだ、最悪のシナリオは避けられるのです。